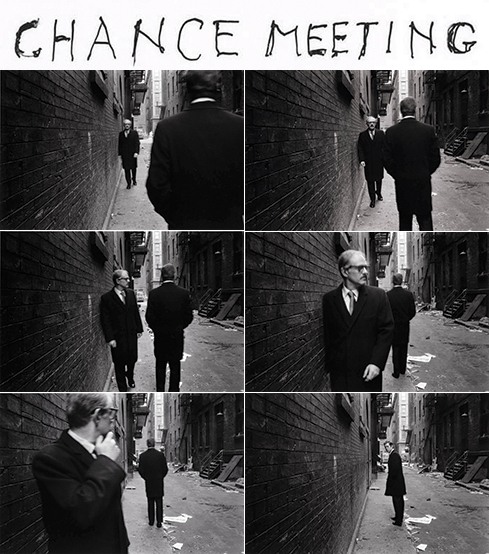

작은 한 뼘의 시공간

육십 일곱번째 행간의 이미지

"퀵서비스의 출현 이후 시를 쓴다는 것은 불가능하다(어느 평론가)"

기다림의 미덕이 잉여로 표상되는 시대이고 시각적인 번잡함과 산만한 정서가 공기처럼 일상에 스며든 세계라 할지라도 시 짓기는 여전히 삶의 필요한 양식이다. 그렇기에 나는 이 평론가의 말에 쉽사리 동의하기 어렵다. 재빠르고 약삭 맞은 가면을 '부캐'라는 이름으로 쓸 수 있을지라도, 가면과 얼굴의 피부가 맞닿는 그 어색함을 우리는 쉽사리 느낄 수 있기에 언제든 시구를 토해낼 수 있다. 그리고 기다림이 불가능하고 그로 인해 헤아림이 가뭄처럼 메마를지라도 우리는 여전히 각자의 상황 속에서 좀 더 나은 나날을 꿈꿀 수 있는 한 줌의 염원을 한켠으로 가지고 있지 않은가. 물론 밤길이 추워지고 마음의 발걸음이 재촉되는 계절이라 무언가에 대한 초조함이 배가되는 시기다. 그럼에도 불구하고 한 숨 깊게 들이키면 작은 한 뼘의 시공간이 무연히 주어질 수 있다는 확신이 뭉글뭉글 솟아 온다.

#시짓기의발로